Düstere Prognose : Deutsche Werkzeugbauer erwarten starken Produktionsrückgang

Franz-Xaver Bernhard ist Vorsitzender des VDW.

- © VDWSeit Jahrzehnten sind deutsche Hersteller führend in Produktion und Export. 2024 belegten sie in der Produktion Platz 2 hinter China und im Export Platz 1, gleichauf mit China. Auch in schwierigen Zeiten investieren sie stabil rund 3 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Gut 50 international renommierte Forschungsinstitute mit zahlreichen Spitzenkräften stehen an deutschen Hochschulen für gemeinsame Projekte zur Verfügung. Auch treiben die sehr gut ausgebildeten Mitarbeiter mit ihrer hohen Leistungsbereitschaft die Branchenentwicklung voran. Bis November 2024 hat die Industrie ihre Beschäftigung noch leicht ausgebaut, auf rund 65.300 Mitarbeitende. „Auf diesem Fundament können die Unternehmen Nachfrageschwankungen gut bewältigen. Das haben sie in früheren Schwächephasen oft genug bewiesen“, so Franz-Xaver Bernhard, Vorsitzender des VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken).

Lesetipp: Werkzeugmanagement: Warum es notwendig ist, mit digitalen Daten zu arbeiten

Die Unternehmen seien aber auf Rückenwind aus der Politik angewiesen. Nach der Bundestagswahl Ende Februar müsse die neue Regierung sehr schnell mit einem überzeugenden Plan für mehr Wirtschaftswachstum die Weichen stellen, fordert der VDW-Vorsitzende. Bürokratie abbauen, Digitalisierung vorantreiben, Energiekosten und Steuern senken, Bildung verbessern und Infrastruktur sanieren stehen ganz oben auf der Agenda. „Das Gesetz zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette, die CSR-Richtlinie, das Cyber-Resilience-Gesetz, die EU-Waldverordnung und wer weiß was noch alles überfordern die Unternehmen“, beschreibt Bernhard die Situation. Je nach Unternehmensgröße müssen sie ein bis drei Prozent ihres Umsatzes für die Dokumentation aufwenden, Geld, das für Investitionen fehlt.

Produktionsrückgang für 2025 erwartet

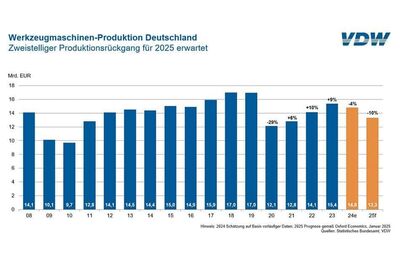

In Deutschland ist die Produktion von Werkzeugmaschinen 2024 nach Schätzung von Oxford Economics, Prognosepartner des VDW, um 4 Prozent auf rund 14,8 Mrd. Euro gesunken. Ein Jahr zuvor konnte die Branche ihre Produktion in Deutschland hingegen noch um 9 Prozent auf 15,4 Mrd. Euro ausweiten. Ergänzend dazu wuchs der Output in den ausländischen Produktionsstätten überproportional um 13 Prozent auf 3,8 Mrd. Euro. Er machte damit ein Viertel der globalen Maschinenproduktion deutscher Hersteller aus.

Der Export sank bis Oktober 2024 um 5 Prozent. Innerhalb der Triade war Europa mit 16 Prozent stark rückläufig. Amerika positionierte sich dagegen mit einem Plus von 17 Prozent eindeutig als das Zugpferd. Die USA überholten nach langer Zeit China als wichtigsten Absatzmarkt und legten um ein Fünftel zu. Die Ausfuhren nach China als zweitgrößtem Abnehmer sanken dagegen um 12 Prozent. Indien positioniert sich als mittlerweile sechstgrößter Absatzmarkt. Die Ausfuhren stiegen um satte 36 Prozent. Auch aufgrund eines guten Exportgeschäfts mit Südkorea hielt sich Asien als Region damit fast auf Vorjahresniveau.

Generell soll sich das konjunkturelle Umfeld 2025 mit sinkenden Zinsen, einer Normalisierung der Inflation und einer Belebung des Privatkonsums wieder ein wenig verbessern. Der Auftragseingang, Frühindikator für die weitere Entwicklung, ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken, bis November um 22 Prozent. Am aktuellen Rand deutet sich allerdings eine Bodenbildung an. Das Inland verlor ein Zehntel, das Ausland hingegen mit 27 Prozent Minus fast dreimal so viel. Der Rückgang verteilt sich auf die gesamte Triade. Auch wenn sich die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen stabilisiert und sich die Rahmenbedingungen etwas verbessern, wird die Produktion deutlich zurückgehen. Der VDW erwartet ein Minus von 10 Prozent auf dann 13,3 Mrd. Euro.

USA und China bleiben wichtige Märkte

Die aktuelle Nachfrageschwäche im zweitgrößten Markt China mit einem Anteil von 16 Prozent an den deutschen Exporten ist gekennzeichnet durch Überkapazitäten in der Industrie, Deflation, Zurückhaltung im Konsum und sinkende Investitionen in traditionelle Industrien. Der Fokus liegt demgegenüber heute stärker auf Elektromobilität, Windkraft und Solarenergie. Die chinesische Regierung hat den so genannten Large Scale Equipment Renewal Plan aufgesetzt. Mit günstigen Krediten und Subventionen soll die industrielle Ausrüstung erneuert werden. Dazu gehört auch der Ersatz von Werkzeugmaschinen, die älter als zehn Jahre sind. Zusammen mit Maßnahmen zur Stützung des Konsums könnten sich im laufenden Jahr in China daraus wieder erste Impulse ergeben. Für die deutschen Hersteller ist das Land der größte ausländische Produktionsstandort. „Um bestehen zu können, müssen die deutschen Hersteller ihren technologischen Vorsprung jedoch konsequent durch Innovationen sichern und weiter ausbauen“, weiß VDW-Vorsitzender Bernhard.

Lesetipp: Das beschäftigt die Werkzeug-Branche

Große Verwerfungen könnte ein Handelskrieg zwischen den USA und China bringen, der die gesamte Weltwirtschaft beeinträchtigen würde. Grundsätzlich würde ein stärkerer Protektionismus mit generell höheren Importzöllen auch die europäische und deutsche Industrie und somit unsere Kunden treffen, sorgt sich der VDW-Vorsitzende.

Märkte mit Potenzial

Indien wird schon länger als Markt mit großem Zukunftspotenzial gehandelt. Die deutschen Werkzeugmaschinenexporte sind in den vergangenen beiden Jahren sehr kräftig um über 60 Prozent gewachsen. Insbesondere die größte Industriebranche Metallerzeugung- und -bearbeitung plant bis 2030 hohe Erweiterungsinvestitionen. Im Ausbau befindet sich auch die Automobilindustrie. Indien ist mittlerweile weltweit das viertgrößte Herstellerland. Auch der Maschinenbau spielt als Abnehmer eine wichtige Rolle. Vor Ort werden vor allem Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen, Bau- und Bergbaumaschinen, Kraftwerkstechnik sowie Kunststoffmaschinen hergestellt. Die Energiewirtschaft setzt auch hier auf regenerative Energien.

Die kleineren Märkte Südostasiens, Thailand, Malaysia, Vietnam und Indonesien bieten ebenfalls Potenzial. Sie nehmen zwar nur ca. 1,5 Prozent der deutschen Ausfuhren auf. Verstärkte Anstrengungen lohnen sich dennoch, weil sich internationale Konzerne in diesen Ländern engagieren, auch als Standortalternative zu China. Damit steigt die Nachfrage nach höherwertiger, modernster Fertigungstechnik. Allerdings ist der Wettbewerb mit Japan, China und anderen asiatischen Herstellern in deren Heimatregion groß.

Auch andere Branchen gewinnen an Bedeutung, es entwickeln sich neue Geschäftsfelder. Die Luftfahrtindustrie investiert in verbrauchsärmere Flotten. In einer älter werdenden Gesellschaft spielt die Medizintechnik eine immer größere Rolle. Die Energiewende führt zu Investitionen in Windkraft, Solarenergie, Wasserstofftechnik, Kohlenstoffabscheidung und -lagerung sowie Wärmepumpen. Die Ausgaben für Verteidigung und Rüstung werden in den westlichen Ländern als Folge des Angriffskrieges von Russland in der Ukraine weiter steigen. Und die stark zunehmende Digitalisierung und Vernetzung stärkt die Elektronikindustrie, beispielsweise mit der Produktion hochmoderner Chips oder dem Ausbau von Serverfarmen. Die Diversifizierung in neue Kundengruppen benötigt eine Anpassung des Lösungsangebots. Hier können die Firmen ihre ganzen Stärken ausspielen. Treiber für die moderne Fertigungstechnik sind Automatisierung und Digitalisierung, verstärkt durch den Arbeitskräftemangel, aber auch die Nachhaltigkeit. „Für die deutsche und europäische Industrie bestehen nach wie vor große Herausforderungen. Unsere Unternehmen werden ihre Hausaufgaben machen. Da habe ich keine Sorgen“, sagt Bernhard abschließend.