Im Gespräch: Hermann Erlach : "Es ist ein kultureller Prozess, der Zeit und Überzeugungskraft braucht“

Hermann Erlach ist seit Mai 2021 General Manager von Microsoft Österreich. Sein Ziel in dieser Rolle ist es, die Modernisierung und Digitalisierung des Standortes voranzutreiben und diesen Fortschritt zu einer positiven Erfahrung für alle Österreicher zu machen.

- © Microsoft ÖsterreichWelche Überlegungen stehen hinter der Eröffnung der AI Innovation Factory? Welches Angebot machen Sie damit der österreichischen Industrie?

Hermann Erlach: Wir glauben fest an den Wert von Partnerschaften. Der Austausch und die Vernetzung mit anderen Unternehmen sind entscheidend, um die digitale Transformation in Österreich gemeinsam voranzubringen. Genau hier setzt unsere AI Innovation Factory an. Microsoft verfügt über ein breites Partner-Ökosystem mit mehr als 4.000 Partnern in Österreich. Unser Ziel ist es, Unternehmen miteinander zu vernetzen, damit sie voneinander lernen - sowohl innerhalb einer Branche als auch branchenübergreifend. Ein Beispiel dafür ist die Cloud-Adoption: In Österreich nutzt mittlerweile der Großteil der Unternehmen die Cloud, aber der Weg dorthin war für jedes Unternehmen mit ähnlichen Herausforderungen verbunden - rechtliche Prüfungen, Integration, Lernprozesse. Hätten die Unternehmen hier mehr voneinander profitieren können, wäre der Umstieg eventuell schneller gegangen. Die AI Innovation Factory schafft genau diesen Raum für Austausch. Unternehmen wie Andritz oder AVL, die im Bereich KI eine Vorreiterrolle einnehmen, können ihr Wissen mit anderen Unternehmen teilen - unabhängig von der Branche. So beschleunigen wir Innovationen, stärken den Standort und bringen Österreichs Wirtschaft im Bereich KI gezielt voran. Es geht um Partnerschaften, Vernetzung und den Aufbau einer gemeinsamen Plattform.

Das klingt etwas idealistisch - vor allem in der Industrie, wo Unternehmen oft zögern, ihre Daten zu teilen oder in die Cloud zu verlagern …

Erlach: Früher war das in der Tat ein großes Thema, aber mittlerweile hat sich die Einstellung vieler Unternehmen geändert. Grund dafür ist die veränderte Sicherheits- und Bedrohungslage. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass ihre Daten in einer professionell gemanagten Cloud mit höchsten Sicherheitsstandards besser geschützt sind als auf eigenen Servern. Natürlich braucht dieses Umdenken Zeit, das gebe ich zu. Gleichzeitig sehen wir, dass es mit dem digitalen Austausch allein nicht getan ist. Trotz aller digitalen Plattformen bleibt der persönliche Kontakt unverzichtbar. Genau deshalb bieten wir mit der AI Innovation Factory auch einen physischen Ort, an dem sich Menschen in entspannter Atmosphäre treffen, vernetzen und voneinander lernen können. Nicht alles ist digital - ein realer Begegnungsraum ist genauso wichtig.

Die AI Innovation Factory von Microsoft in Wien

Ziel der Initiative ist es, die KI-Transformation in Österreich zu beschleunigen und Unternehmen und Partner zu vernetzen. Wissenstransfer, die Implementierung von KI-Lösungen und die Etablierung einer nachhaltigen digitalen Innovationsbewegung stehen dabei im Mittelpunkt. Zwei zentrale Aspekte werden in der AI Innovation Factory vereint: Zum einen wurde ein physischer Raum in der Microsoft Niederlassung in Wien geschaffen, der als zentraler Hub für Begegnung, Zusammenarbeit und Wissenstransfer dient.

Zum anderen umfasst die AI Innovation Factory ein spezifisches Programm zur Schaffung einer nachhaltigen Bewegung für KI-Innovation gemeinsam mit Partnern. Unternehmen haben hier die Möglichkeit, an interaktiven Workshops, Trainings und Sessions teilzunehmen, um die Potenziale von KI direkt zu erleben und für eigene Anwendungsfälle nutzbar zu machen. So sollen Ideen, Use Cases und Best Practices kontinuierlich weiterentwickelt und in der Breite etabliert werden.

Lesetipp: Microsoft Österreich startet AI Innovation Factory

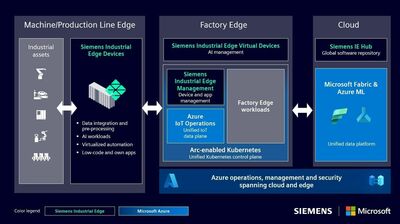

Microsoft bietet ein breites Cloud-Ökosystem mit Services für Machine Learning, IoT Operations und mehr. Wie können eigene Maschinendaten in diese Lösungen integriert werden?

Erlach: Im Prinzip ist die Integration sehr einfach. Wir bieten Datenhaltungsebenen, auf die Unternehmen ihre Daten hochladen können, sowie zahlreiche Adapter und Integrationsmechanismen für unterschiedliche Systeme. Technisch ist die Anbindung an unsere Cloud-Lösungen also umfassend möglich. Die Herausforderung liegt oft nicht in der Integration selbst. Manche Unternehmen verfügen nicht über die notwendige Sensorik oder haben Daten in nicht ausreichender Qualität - oder die relevanten Daten existieren schlicht nicht.

Gibt es bestimmte Grundvoraussetzungen, die Unternehmen erfüllen müssen, um sich mit Cloud zu verbinden?

Erlach: Eine sinnvolle Datenklassifizierung hilft enorm. Unternehmen sollten wissen, welche Daten sie haben und wie sensibel diese sind. Genau dafür haben wir Konzepte entwickelt. Unser Ziel ist es, die Einstiegshürden in die Digitalisierung gerade für den Mittelstand so niedrig wie möglich zu halten. Große Unternehmen haben oft die Ressourcen und Partner, um solche Transformationen voranzutreiben. Mittelständische Unternehmen hingegen stehen hier vor größeren Herausforderungen. Mit unseren Cloud-Lösungen bieten wir ihnen einen modularen Ansatz, ähnlich einem Baukasten, aus dem sie sich die benötigten Funktionalitäten flexibel zusammenstellen können. Und mit KI wird das künftig noch einfacher: Innovationen lassen sich zunehmend per Drag-and-Drop realisieren, ohne dass Unternehmen selbst programmieren müssen. Auch Out-of-the-Box-Lösungen, also vordefinierte Prozesse, die direkt aus der Cloud genutzt werden können, sind ein enormer Vorteil - gerade für Unternehmen mit begrenzten IT-Ressourcen. Studien zeigen eindeutig: Je höher die Cloud-Adoption in einem Land, desto weiter ist die Digitalisierung fortgeschritten - insbesondere im Mittelstand. Die Cloud ist damit ein zentraler Treiber für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.

Virtualisierung ist heute ein zentraler Treiber in der Industrie.

Welche Herausforderungen schildern Ihnen Unternehmen, die nach einer passenden Lösung suchen?

Erlach: Eine der größten Herausforderungen ist die hohe Innovationsgeschwindigkeit in unserer Branche. Die IT entwickelt sich so schnell, dass Unternehmen nicht immer über alle Lösungen Bescheid wissen. Hier setzen wir mit unserem Partner-Ökosystem und unseren Ressourcen in Österreich an, um Unternehmen bestmöglich zu beraten und zu unterstützen. Das ist vor allem für KMUs wichtig, die nicht immer über spezialisierte IT-Teams verfügen. Viele Kunden wären überrascht, wie viele standardisierte Lösungen es bereits gibt, die ihnen die Arbeit wesentlich erleichtern könnten. Deshalb ist der Wissenstransfer so wichtig. Technische Probleme höre ich eigentlich selten - die meisten Proof of Concepts funktionieren. Die wirklichen Herausforderungen liegen woanders: Der Fachkräftemangel ist ein großes Thema, vor allem wenn es um hochqualifizierte Mitarbeiter geht, die sich mit neuen Technologien beschäftigen. Solche Experten sind auf dem Markt extrem gefragt, was Auswirkungen auf das Halten und Gewinnen von Talenten hat. Und dann gibt es noch eine Herausforderung, die sich seit 20 Jahren nicht verändert hat: Adoption und Change-Management. Technologie allein reicht nicht - Unternehmen müssen den Willen haben, neue Lösungen auch wirklich zu nutzen. Deshalb sagen wir: KI muss Chefsache sein. Die Technologie muss von der Führungsebene verstanden und unterstützt werden. Zugleich ist die Lernkultur entscheidend. Mitarbeiter lernen KI nicht durch klassische Schulungen, sondern durch den täglichen Umgang - insbesondere mit Tools wie dem Copilot. Unternehmen müssen daher ein Umfeld schaffen, in dem Innovation durch aktives Ausprobieren zum Arbeitsalltag gehört. Wir leben das bei Microsoft auch selbst und haben mit „Copilot Yoga“ ein Programm, dass jeden Morgen eine kleine KI-Aufgabe an Mitarbeitende schickt, die sie in wenigen Minuten zu lösen versuchen. Das tägliche Anwenden und Lernen ist entscheidend.

Ein Industrieunternehmen, mit dem Sie bereits zusammenarbeiten, ist AVL - ein Unternehmen, das hochspezialisierte und individuelle Lösungen entwickelt. Kann Microsoft auch sehr spezifische Szenarien abdecken oder gibt es hier Grenzen?

Erlach: Microsoft bietet Plattformen an, die Unternehmen wie AVL nutzen können, um darauf Innovationen zu entwickeln. Wir sind aber keine Automotive-Spezialisten. Deshalb arbeiten wir in solchen Projekten in einem starken Trio: AVL, Microsoft und spezialisierte Partner, die das Know-how mitbringen, um branchenspezifische Lösungen zu realisieren. Individualisierung ist aber oft weniger einzigartig, als man denkt. Viele Technologieführer, darunter auch AVL, verfolgen ein gemeinsames Ziel: Entwicklungszeiten verkürzen und Kosten senken. Ein zentraler Hebel ist dabei die Virtualisierung. Statt physische Prüfstände und mechanische Prototypen zu bauen, setzen Unternehmen zunehmend auf digitale Modelle. KI- und Cloud-Technologien bieten hier enorme Vorteile: Unternehmen können Simulationen in der Cloud durchführen, schneller testen und optimieren - und so Innovationsprozesse deutlich beschleunigen. Virtualisierung ist heute ein zentraler Treiber in der Industrie, und genau hier entfaltet die Cloud ihr volles Potenzial.

Die eigentliche Herausforderung besteht darin, eine neue Denkweise zu entwickeln.

Sie sprechen den digitalen Zwilling an. Es gibt bereits eine Partnerschaft mit Siemens rund um den Industrial Copilot, der das Metaverse als umfassenden digitalen Zwilling für die Industrie vorantreibt. Was hat Microsoft aus dieser Kooperation gelernt?

Erlach: Aus dieser und vielen anderen Kooperationen - auch auf internationaler Ebene - haben wir ein Prinzip abgeleitet, das drei Ebenen umfasst: Die erste Ebene betrifft den alltäglichen Einsatz von KI, wie wir ihn bereits bei Copilot sehen. Hier geht es darum, Wissensarbeit effizienter zu machen - sei es durch automatisches Transkribieren, Zusammenfassen von Informationen oder Unterstützung bei der Kommunikation. Auf der zweiten Ebene geht es um die Transformation und Automatisierung von Prozessen - nicht nur von Innovationsprozessen, sondern auch von ganz alltäglichen Abläufen. Ein gutes Beispiel ist die effizientere Suche nach Informationen, ein großes Thema für viele Unternehmen. Hier spielen auch Software-Agenten eine Rolle, die als Erweiterung des Copiloten fungieren und Prozesse schrittweise automatisieren. Die spannendste, aber derzeit noch am wenigsten entwickelte Stufe ist die Entwicklung neuer Produkte und Materialien durch die Kombination von Daten, Rechenleistung und KI-Modellen. Hier eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten, die jedoch eine schrittweise Entwicklung entlang dieser Readiness-Pyramide erfordern. Damit Unternehmen diese Transformation erfolgreich umsetzen können, brauchen sie zunächst eine strukturierte Datenbasis, dann wissende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine gelebte Lernkultur und eine positive Einstellung gegenüber KI-Technologien wie Copilot. Diese Reise wird nicht von heute auf morgen abgeschlossen sein. Aber es ist großartig zu sehen, dass führende Unternehmen wie AVL, Andritz und viele andere in Österreich diesen Weg bereits aktiv beschreiten.

Vertrauen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Siemens hat bereits angekündigt, dass KI in Zukunft auch die SPS-Programmierung übernehmen soll. Theoretisch ist das schon möglich, aber die Akzeptanz vor allem bei den Mitarbeitern auf dem Shop-Floor ist eine ganz andere Herausforderung.

Erlach: Absolut. Vertrauen ist ein zentrales Thema, das sich durch viele Aspekte zieht: Datensicherheit, Anwendungssicherheit, Compliance und regulatorische Anforderungen. Unser Ansatz ist es, unseren Kunden diese Sorgen zu nehmen, indem wir Plattformen anbieten, die bereits höchste Sicherheits- und Compliance-Standards erfüllen. Wir selbst setzen stark auf KI-gestützte Softwareentwicklung. Heute lassen wir rund 60 Prozent unseres Codes automatisiert von Copilot erstellen. Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern auch die Zufriedenheit der Entwickler, weil sie sich weniger um Routinetätigkeiten oder die Dokumentation kümmern müssen. Vertrauen in KI ist aber auch eine kulturelle und psychologische Herausforderung. Mein Empfinden ist, dass wir oft eine nahezu hundertprozentige Fehlerfreiheit erwarten - sowohl von Menschen als auch von Maschinen. Diese Perfektion gibt es aber nicht. Unternehmen, die KI-Modelle einsetzen, erreichen anfangs oft eine Trefferquote von 80 Prozent und verbessern diese durch ständiges Feintuning deutlich. Dennoch wird es immer eine gewisse Fehlerquote geben. Umso wichtiger ist das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Wir haben den Namen Copilot ganz bewusst gewählt, der Mensch hat immer die Letztverantwortung. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, eine neue Denkweise zu entwickeln: Wie gehen wir mit den verbleibenden ein bis zwei Prozent Fehlern um? Und wie schaffen wir es, trotzdem Vertrauen in die Technologie aufzubauen? Offenheit, Tests und iterative Verbesserungen sind hier der Schlüssel - und genau diesen Weg sehen wir auch bei unseren Kunden.

Die große Herausforderung ist hier, wie wir diese Forschung in die Praxis bringen.

Zum Thema Sicherheit: Die Kunden verlangen Rechtssicherheit, insbesondere in Bezug auf NIS2. Die Branche ist hier besonders nervös. Sind Ihre Lösungen out-of-the-box konform oder gibt es noch offene Fragen?

Erlach: Wir bieten Plattformen, die höchste Sicherheits- und Compliance-Standards erfüllen, aber die Unternehmen müssen trotzdem ihre eigenen Hausaufgaben machen. Dazu gehört zum Beispiel, Daten zu klassifizieren oder Verfahrensanweisungen zu erstellen, um mit möglichen Unsicherheiten umzugehen. Gerade bei NIS2 muss sich jedes Unternehmen intensiv mit den Anforderungen auseinandersetzen. Das Thema muss ernst genommen werden. Ein effizienter Ansatz - insbesondere für KI - ist es, gezielt Use Cases zu entwickeln und erst dann auf regulatorische Anforderungen zu prüfen. Unternehmen sollten sich also nicht erst dem gesamten Regelwerk widmen, sondern zunächst einen innovativen Anwendungsfall entwickeln, testen und evaluieren. Anschließend kann gezielt geprüft werden, ob sensible Aspekte betroffen sind und wie diese abgesichert werden können. Dieser praxisorientierte Ansatz hat sich bewährt. Und genau hier setzt die AI Innovation Factory an: Unternehmen können von bestehenden Best Practices profitieren. Hat ein Unternehmen beispielsweise eine erfolgreiche KI-Lösung für den Kundenservice entwickelt, kann ein ähnlicher Anwendungsfall in einem anderen Unternehmen validiert und adaptiert werden. Unser Ziel ist es, mit dieser Plattform einen Marktplatz für Wissen und Lösungen zu schaffen.

Bei der Eröffnung der AI Innovation Factory wurden einige Partner vorgestellt, darunter Beratungsunternehmen wie PwC oder KPMG. Wie soll dieses Partnernetzwerk in Zukunft aussehen? Ich nehme an, es soll weiter wachsen?

Erlach: Auf jeden Fall. Wir bauen das Netzwerk gezielt aus. Besonders spannend sind derzeit die Diskussionen im Bereich Quantencomputing, wo Österreich mit seiner starken Forschung eine zentrale Rolle spielen könnte. Die große Herausforderung ist hier, wie wir diese Forschung in die Praxis bringen - und genau da können wir unterstützen. Unser Partner-Ökosystem ist mittlerweile sehr breit. Es reicht von Boutique-Partnern mit spezifischer Expertise über Beratungs- und Change-Partner bis hin zu Kommunikationsexperten und natürlich Industrie- und Entwicklungspartnern. Diese Vielfalt ist entscheidend, denn innovative Projekte brauchen unterschiedliche Perspektiven und Expertisen. Nur durch die enge Zusammenarbeit von Technologie, Beratung und Industrie können wir echten Mehrwert schaffen.

Die Anreicherung durch KI wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Studien zeigen, dass rund 80 Prozent der KI-Projekte in der Industrie nie über die Pilotphase hinauskommen. Ist das auch Ihre Erfahrung? Und woran liegt das?

Erlach: Ja, das kann ich bestätigen. Natürlich gibt es Fälle, in denen technische Hürden eine Rolle spielen, aber das ist nicht immer der entscheidende Aspekt. Was mich viel mehr fasziniert, sind sehr erfolgreiche Proof of Concepts, die trotzdem nicht skaliert werden. Warum passiert das? Oft liegt es nicht an der Technologie, sondern an der Rückführung in die Organisation. Ein kleines, engagiertes Team entwickelt einen erfolgreichen KI-Use-Case, zum Beispiel im Kundenservice. Doch dann kommt die eigentliche Herausforderung: die Skalierung. Damit das Projekt ausgerollt werden kann, muss es intern unterstützt werden - und das bringt Hürden mit sich: Widerstände in der IT, Managemententscheidungen, bestehende KPIs oder auch Bedenken von Betriebsräten. In großen Organisationen ist die Komplexität hoch und neue Lösungen verdrängen oft alte Prozesse. In Emerging Markets wie Afrika oder Dubai sehen wir oft einen anderen Ansatz: Dort entstehen viele neue Lösungen auf der grünen Wiese, ohne dass bestehende Systeme abgelöst werden müssen. In etablierten Märkten wie Europa geht es dagegen oft darum, bestehende Strukturen zu verändern - und das ist ein kultureller Prozess, der Zeit und Überzeugungskraft braucht.

Gibt es in Österreich produzierende Unternehmen, die sich im Bereich KI besonders hervortun?

Erlach: Es gibt durchaus interessante Projekte in Österreich. Generell muss man aber sagen, dass die produzierende Industrie hierzulande derzeit vor großen Herausforderungen steht. Steigende Löhne und Energiekosten machen vielen Unternehmen zu schaffen. Ich bin aber überzeugt, dass Innovation der Schlüssel ist. Was ich auch oft sage: Es wird in Zukunft schwierig sein, Produkte oder Dienstleistungen ohne einen gewissen Anteil an KI erfolgreich zu verkaufen. Diese Anreicherung durch KI wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Ein gutes Beispiel ist meine Tochter: Sie geht davon aus, dass jeder Fernseher oder Monitor ein Touchscreen ist. Ihre Erwartung ist einfach eine andere. Und so wird es auch bei der Nutzung von KI sein - der Kunde wird zunehmend erwarten, dass diese Technologie integriert ist. Unternehmen, die das erkennen und in ihre Produkte integrieren, werden sich von ihren Mitbewerbern abheben. In Europa und insbesondere in Österreich haben wir die Freiheit, unsere Karriere und unseren Beruf zu wählen. Aber jetzt stehen wir vor einer wichtigen Entscheidung: Unternehmen müssen sich jetzt entscheiden, ob sie KI als Chance sehen. Wer sich nicht für die Chance entscheidet, kann irgendwann von der Konkurrenz abgehängt werden. In der heutigen schnelllebigen Welt kann es passieren, dass Unternehmen veraltet sind, ihre Produkte und Dienstleistungen nicht mehr konkurrenzfähig sind oder sogar vom Markt verdrängt werden. Deshalb ist es so wichtig, Basistechnologien wie KI zu adaptieren und schnell herauszufinden, in welchen Bereichen sie sinnvoll eingesetzt werden können.